韓国・東北アジア歴史財団が主催した日韓学生交流プログラムの現場を取材するため、筆者は日本を訪れた。取材中に目の当たりにしたのは、長年の外交的緊張とは対照的な、驚くほど明るく前向きなエネルギーを放つ若者たちの姿だった。

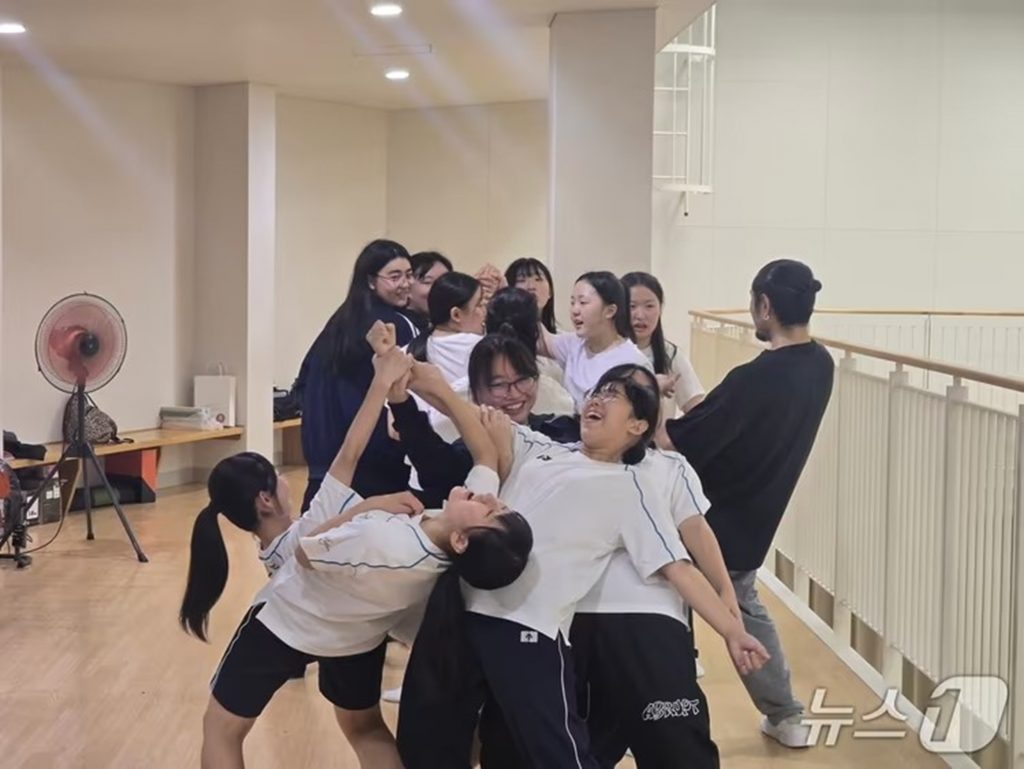

初対面のぎこちなさは長くは続かなかった。K-POPやドラマ、日本のマンガ、韓国のキムパプ(海苔巻き)、日本のトンカツといった食文化、さらには「チンチャ(本当に)」「カワイイ」などの流行語が飛び交うと、両国の生徒たちの間にあった見えない壁はあっという間に崩れ去った。歴史や政治という難解なテーマではなく、「今、この瞬間を共に生きる」文化や感性でつながっていた。

言葉の壁も、スマートフォンの翻訳アプリやジェスチャー、そして何よりお互いを理解しようとする積極的な姿勢の前では、さして障害にならなかった。学校生活や好きな食べ物、将来の夢など、日常の些細な話題を通じて彼らは自然と友情を育んでいった。

生徒らは、教科書で「近くて遠い隣国」と表現されてきた両国関係を、実際に共に笑い、共感し、過去を知る中で「現実の友人」として再構築していた。徴用工や慰安婦といった痛ましい過去にも真摯に向き合い、互いの心に寄り添う姿勢は、未来の関係性が目指すべき確かな方向性を示していた。

特に象徴的だったのが、10月19日に開かれた長生炭鉱水没事故の犠牲者追悼式。この事故は1942年2月、山口県宇部市で起き、183人が死亡した。うち136人が朝鮮半島出身者だった。

南星女子高校(韓国・釜山)の生徒たちと、サビエル高校(山口県山陽小野田市)と萩光塩学院高校(同萩市)の生徒たちが海辺で花を海に捧げ、共に犠牲者を悼んだ姿は、国境を越えた連帯そのものだった。

今回の交流の重点は、若者たちが単なる「参加者」ではなく、主体的に関係性を築こうとしていた点にある。従来のような政治や外交の枠組みとは異なり、彼らは自らの体験を通じて偏見を解きほぐし、互いへの理解と尊重を深めていた。日本の生徒らは韓国のエネルギッシュな文化を、韓国側は日本の繊細さと秩序を肌で感じ、互いに敬意を持つようになった。

これは単なる文化交流にとどまらず、未来の両国関係を支える確かな「投資」といえる。やがて社会の中心となる彼らが、今の経験をもとに柔軟で知恵ある対話を重ねていけば、これまで幾度となく揺らいできた両国関係も、より持続可能なものになるはずだ。

両国関係の鍵は、必ずしも外交の場や合意文書の中にあるとは限らない。むしろ、こうして互いを偏見なく見つめ、直接向き合った若者たちの、率直で未来志向の視線にこそ、真の希望がある。彼らの友情は、過去の壁を越え、新たな時代を切り開く原動力となるだろう。【news1 キム・ジョンハン記者】

(c)news1