コラム

映画研究所 ハン・サンオン代表(映画学博士・映画史家)

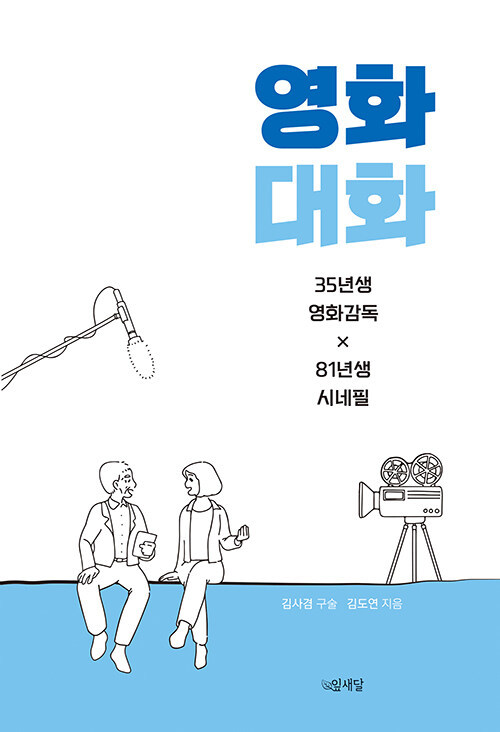

「映画対話」(口述=キム・サギョム、著者=キム・ドヨン、イプセダル、2021)という題名の寄贈図書が、私が運営している本屋に配達されてきたのは先月13日だった。この本は1935年生まれの映画監督と1981年生まれの映画通が交わした対話を整理したものだ。高名な映画評論家のキム・ジョンウォン先生のインタビュー経験のある私には、特別な関心が持たざるを得ない本だ。

本を受け取ってまず「感謝します」という挨拶を伝えようと、小包の送り状を見た。本の送り主であるキム・ドヨン先生の電話番号の一部が消えていた。通常、映画を研究する人たちとは面識がある場合がほとんどだが、釜山(プサン)で活動するキム先生とは互いに縁がなかった。本をいただいて半月ばかりが過ぎたのに、連絡先がわからず感謝の言葉を伝えられずにいる。楽しく本を読んだはずなのに、気が楽ではない。

映画人の対話で構成された本としては1962年、英映画監督のアルフレッド・ヒッチコック(1899~1980)と仏映画監督のフランソワ・トリュフォー(1932~1984)の1週間の対話を本にまとめた「ヒッチコックとの対話」が有名だ。この本を「人生の本」に掲げた映画評論家チョン・ソンイルも、自身が尊敬するイム・グォンテク(林権澤、1934~)監督との対話を記録した「イム・グォンテクがイム・グォンテクを語る」を2003年に発刊したことがある。

トリュフォーやチョン・ソンイルの企画は基本的に、映画史に名を残したヒッチコックやイム・グォンテクのような監督が、どれほど偉大かを説明することにその目的がある。この類の本は、映画を勉強したり映画監督になろうとしたりする人々に、立派な映画監督の条件について考えてみさせたり、そのためにどれほどの努力を傾注しなければならないかを見せてくれたりする。映画が好きな一般読者には、映画の興味深い場面に関する「監督のリアルな説明」を読む楽しさを与える。そのような面白さこそ、こうした企画が出版につながる重要な理由でもある。

したがって、この種の企画の対象になり得る監督は、多くの読者が関心を抱くほどの有名監督・評論家にならざるを得ない。だが「映画対話」のキム・サギョム(金仕謙)監督は「あなたの胸にもう一度」(1971)、「チャンスの全盛時代」(1975)の2本の劇映画と10本余りの記録・文化映画を演出したという履歴を持っているだけ。2本の劇映画も、韓国映画史に残る作品リストに入るようなものとは言えない。ある意味で“特別ではない1人に過ぎない”とも言える。

「映画対話」を読みながら、無名の映画監督から聞く話にいかなる意味があるのだろうか、と考えてみた。トリュフォーとチョン・ソンイルの本が、「傑作がいかにして作られたのか」を「それを作った人に尋ねる」という、芸術創造の経験を間接的に体験するというものであるならば、「映画対話」は「傑作を作った人の周辺に存在した多くの協力者の目」で映画の現場を見るという、また別の面白さを与えてくれる。

キム・サギョム監督の話を読みながら、彼の目で見た日本の植民地時代の代表的な映画監督イ・ギュファン(李圭煥、1904~1982)、韓国映画史を代表する「誤発弾」の監督ユ・ヒョンモク(兪賢穆、1925~2009)、友人のように親しく過ごした「馬鹿たちの行進」の監督ハ・ギルジョン(河吉鍾、1941~1979)の人間的な側面を発見することになる。私のような映画史研究者には、当代の風景を通じて「私が生きていない時代」を間接体験できるだけでなく、映画史の重要な瞬間の秘史を知ることができた。

巨匠たちの芸術活動を証明する「大きな歴史」に対する関心と研究は、映画史研究の必須だ。一方で、大きな歴史に隠された小さな歴史にも関心を傾けなければならない。歴史は天才1人の力で成り立っているわけではない。その歴史の現場にいた協力者を記憶・記録してこそ、歴史をより立体的に眺めることができるのだ。

このような意味で、キム・サギョム監督とキム・ドヨン先生の対話を収録した「映画対話」は、1人の映画監督の個人的体験とともに、韓国映画史を構成する小さな歴史の記録として意味がある。

©NEWSIS