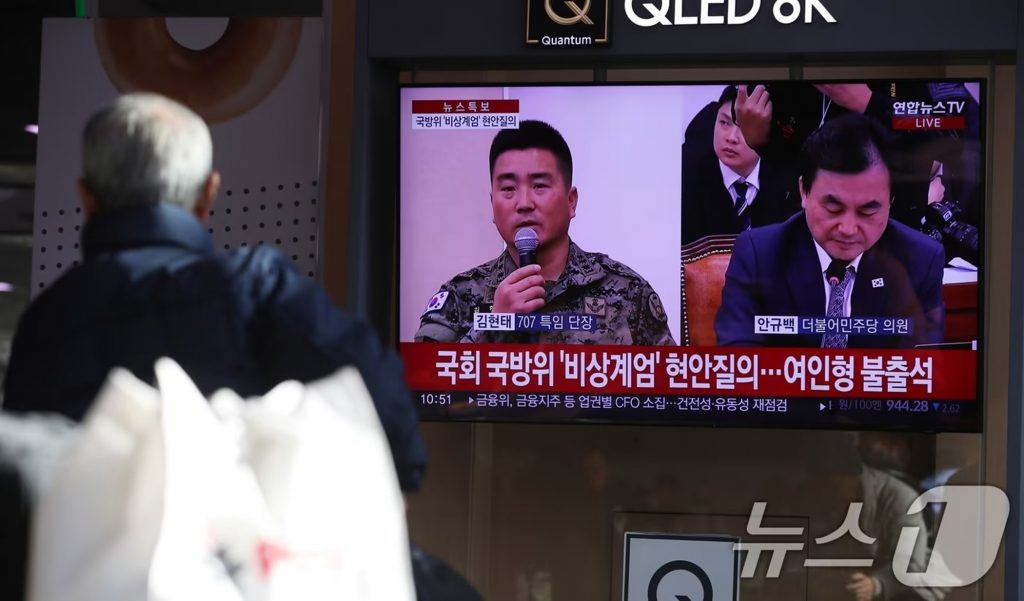

韓国で「非常戒厳」宣布を受け、「文民統制」や「軍の民主化」など、1980年代の軍事独裁の終焉以降に沈静化していた軍改革の議論が再び注目されている。軍の閉鎖的な人事制度や国会の監視機能の欠如といった構造的な問題が、今回の「非常戒厳」に影響を与えたことが、主要な軍関係者の証言などから明らかになっているためだ。

一部では「不当な命令の拒否権」を法制化し、軍の指揮体系を法的に管理できるレベルまで改善すべきとの意見も出ている。だが、専門家らは十分な社会的合意なしに拙速に法改正すれば、現場の軍人に混乱をもたらしかねないと慎重なアプローチを求めている。

◇「市民が国防政策を監視できる仕組み」

非常戒厳後、軍に対する民主的統制を強化すべきだとの世論が高まるなか、野党「共に民主党」が4日、討論会を開き、士官学校出身者が軍の上層部を独占する指揮体系を改善し、文民統制を強化すべきだと主張した。イ・ジェミョン(李在明)代表も10日の国会本会議での代表演説で「国軍は、大統領ではなく国民と国家に忠誠を尽くすべきだ。違法な戒厳命令の拒否権を明記し、これを拒否した者や阻止に貢献した者への褒賞制度を整備する」と発言した。

市民団体「開かれた軍隊のための市民連帯」は1月、専門家27人が執筆した「2024市民国防白書」を発表し、市民が国防政策を監視できる仕組みを作るべきだと提言した。1980年代の軍事独裁終焉後、文民統制は大統領や国防相などの官僚組織内での適用に留まっていたが、今回の非常戒厳を契機に、統制の主体を市民まで広げるべきだとの意見が強まっている。

文民統制とは、軍や国防政策の意思決定の主導権を、軍ではなく政治権力が持つ統治方式を指す。韓国では1980年代後半、軍の政治的中立性の必要性が提起され、国防相および合同参謀本部議長の国会人事聴聞会の実施、国防省の官僚ポストの70%を文民化する政策などが進められてきた。

しかし、今回の非常戒厳宣布では、ユン・ソンニョル(尹錫悦)大統領とキム・ヨンヒョン(金龍顕)国防相(当時)の関係、政治権力である大統領や国防相と軍司令官との上下関係の問題が浮き彫りになった。これにより、新たな時代に適した軍民関係を再構築すべきだとの声が高まっている。

◇「国軍は国民の軍隊である」明記する案

その一環として、憲法や国軍組織法などの法律に「国軍は国民の軍隊である」と明記する案が議論されている。これは米国やドイツのように、正当な命令の範囲や不当な命令に対する拒否権を一定程度保障し、軍人が違法な命令に従わなくてもよい仕組みを整える狙いがある。

米陸軍は、軍人が守るべき7つの核心価値を明記し、その中で忠誠の対象を米国憲法と定めている。ドイツでは、軍人法に「上官は職務上の目的に沿い、国際法や法律、職務規定を順守したうえでのみ命令を下すことができる」と規定されている。また、軍人は上官に服従すべきだが、人間の尊厳を侵害する命令や職務上の目的に合致しない命令に従わなくても「抗命にはならない」と明記されている。

ただ、軍の民主主義が十分に機能せず、政治的な対立が深刻な現状において、性急な法制化は慎重に進めるべきとの意見もある。特に、不当な命令への抵抗基準が社会的に合意されていない状態で、政治的な論理に基づいて法を改正すれば、現場の軍人に混乱や負担をもたらす可能性がある。

韓国国防研究院(KIDA)のキム・グァンシク元責任研究員は「違法で不当な命令の定義を明確にし、どのような命令を拒否できるのかを軍法に明記することは必要だ。しかし、文民権力が立法・司法権によって適切に制御されない状況が続くなら、命令拒否権が新たな問題を生む可能性もあるため、慎重な議論が必要だ」と指摘する。

(c)news1